背景:2024年5月、アメリカの麻薬取締局(DEA)は、大麻を「スケジュールI(最も厳格な規制対象)」から「スケジュールIII」に移行させる提案を発表しました。これにより、大麻は「医療用途が認められる薬物」として分類され、研究や医療現場での利用が広がる可能性が出てきます。提案後には60日間のパブリックコメント期間が設けられ、42,000件以上の意見が寄せられました。今回紹介する研究は、そのコメントを分析し、市民の態度や議論の傾向を明らかにしたものです。

研究の方法:

対象データ:DEAの公式サイト(Regulations.gov)に寄せられた42,008件のコメント

分析対象:誤差5%以内の信頼区間を満たすため、ランダムに380件を抽出

期間ごとの分類

早期(5/21–6/11)

中期(6/12–7/2)

後期(7/3–7/22)

評価項目:

提案に賛成か反対か

「再スケジュール(I→III)」支持か「デスケジュール(規制から外す)」支持か

コメントのタイプ(個人の体験談、フォームレターなど)

主な論点(人種差別、非犯罪化、安全性、経済的影響)

主な結果:

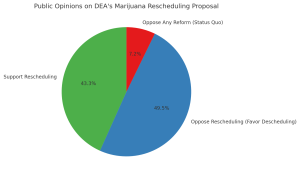

1.賛否の分布

再スケジュール賛成:42%

再スケジュール反対:55%

そのうち86%は「むしろ規制撤廃(デスケジュール)すべき」と回答。

「規制緩和を行うべきではない」とのコメントは14%。

明確な立場なし:3%

全体のうち規制緩和に反対したのは7%程度に過ぎず、90%以上のコメントが規制緩和を指示するものでした。

2.時期ごとの傾向

早期のコメントには賛成が多い。

中期・後期コメントになるほど反対が増加し、「再スケジュールでは不十分、完全撤廃を」という声が強まった

3.コメントの特徴

69%はテンプレート文で、組織的な働きかけの影響が大きい。

一方で個人の体験談(8%程度)では、不眠や慢性疼痛、PTSDへの効果を語る声が目立った。逆に、精神病や依存症、家族崩壊を訴える否定的な体験談も存在した。

4.主要な論点

人種差別:大麻規制は「人種的不平等を助長してきた」との指摘が多数。

非犯罪化:逮捕歴が住宅や就業機会を奪うことへの懸念。

安全性:大麻はアルコールやオピオイドより危険性が低いとする意見と、高濃度THC製品のリスクを指摘する意見が対立。

経済:税制上の優遇で業界の成長を歓迎する声と、タバコ産業の二の舞を危惧する声が並存。

議論と示唆:

この調査からは、次のような傾向が浮かび上がりました。

初期は再スケジュール支持が多かったが、時間の経過とともに「不十分」との反発が強まった。多くの市民は「スケジュールIII」ではなく「規制撤廃」を求めており、社会の関心は部分的改革ではなく抜本的な制度変更に向かっている。

コメントの大多数がテンプレート文であり、組織的キャンペーンの影響を無視できないが、それでも多様な個人の声(体験談や具体的な訴え)が議論に深みを与えている。

まとめ:

DEAによる大麻の再スケジュール提案は、賛否が拮抗しつつも、最終的には「再スケジュールよりもデスケジュールを望む声」が多数を占めました。人種的不平等や社会的スティグマ、医療的有用性、経済的インパクトなど、論点は幅広く、市民の期待は「単なる規制緩和」を超えていることが示されています。

実際に8月29日には、民主党のナドラー下院議員により大麻のスケジュールからの完全撤廃を求める法案(MORE Act)が提出されたことが報道されています。

https://www.marijuanamoment.net/democratic-lawmakers-file-bill-to-federally-legalize-marijuana-as-trump-weighs-rescheduling/

今後のアメリカの大麻政策は、単なるカテゴリー変更ではなく、包括的な社会改革を伴う方向へ進むべきかどうかが大きな焦点となりそうです。

執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年8月30日

コメントを残す