2025年11月20日、厚生労働省・監視指導麻薬対策課はCBN指定薬物化に関するパブリックオピニオンに新たに“CBNの精神毒性評価について“という情報を追加した上で、意見の募集期間を一ヶ月延長しました。これは10月末に開催されたCBD議連の場で、一部の国会議員から“指定薬物化のプロセスに問題がある“との指摘を受け、対応した形になります。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250249&Mode=0

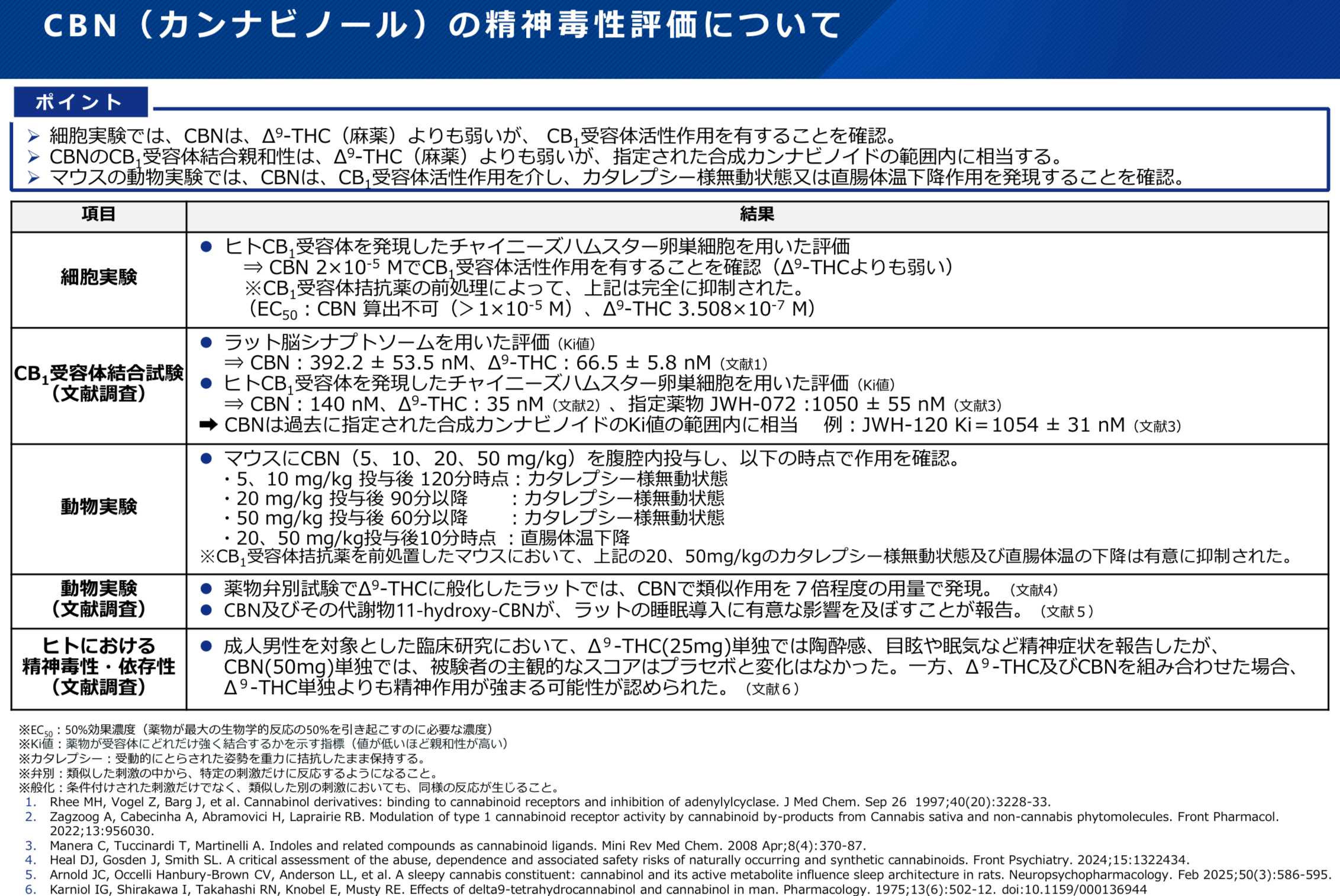

以下が厚労省が公開した“規制の根拠資料“であり、この内容を元に指定薬物部会と呼ばれる有識者集団は、“指定薬物化は妥当“との答申を出したとのことです。以下、この内容を吟味します。

厚労省が提示した参考文献は以下の6本です。

参考文献1:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9379442/

参考文献2:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36091813/

参考文献3:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18473928/

参考文献4:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38915848/

参考文献5:https://www.nature.com/articles/s41386-024-02018-7

参考文献6:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1221432/

①CB1受容体結合試験の結果について

資料では“CBNがCB1受容体に結合する“ということが説明されていますが、受容体に結合するということは、必ずしも精神作用をもたらす訳ではありません。これは“鍵が鍵穴に刺さったとしても必ずしも扉が開く訳ではない“としばしば説明されます。

例えばリモナバンという、かつて痩せ薬として販売された化合物はCB1受容体に対して、THCの15倍以上強く結合しますが(Ki値:2nM程度)、CB1受容体を不活性化させる薬なので精神作用は伴いません。https://www.mdpi.com/2073-4409/11/20/3262?utm_source=chatgpt.com

厚労省の資料(文献2,3)では一見すると、CBNの精神作用がTHCの¼、そして“脱法ハーブ“の成分であるJWH-120の8倍程度かのように見えますが、これは誤解を招く表記と言えるでしょう。

本来、精神活性の相対的比較を行うのであれば”50%効果用量(ED50)“や”50%最大効果濃度(EC50)“といった尺度を採用すべきです。実際に厚労省が示したデータの中にはCBNの“細胞試験でEC50は算出不能であった“と書かれています。これは実験の結果が期待に沿うものではなかったために、別の尺度を採用したと考えられても仕方がない気がします。

さらに言うなら、危険性を強調するのであればLD50(半数致死量)を提示するのが最も説得力があります。(THCもCBNも実質的な致死量がないので、この値を算出するのは不可能と思われます。)

②動物実験に関する文献調査について

文献4、文献5では他の研究者がこれまでに行った研究内容を引用し、“精神毒性“の根拠としていますが、これもよく読むと釈然としない部分があります。

まず文献5はCBNが睡眠導入剤として役立つ可能性を探求した研究であり、むしろポジティブな内容と言えるでしょう。“精神毒性“についての言及もありませんでした。

また文献4は様々な研究結果をまとめた総説論文ですが、厚労省が引用した部分以外では、”げっ歯類のカンナビノイド・テトラッド(鎮痛、体温低下、活動低下、カタレプシー)において、Δ9-THCはこれらすべての薬理作用を誘発しますが、CBNは活動低下を減少させたものの、テトラッドモデルにおける典型的なCB1介在性の作用パターンを示しませんでした”との記載が認められます。仮にこの部分を根拠として採用すれば、“CBNはTHCの代替品としては不十分“との解釈も可能です。これは典型的なチェリーピッキング(恣意的な引用)です。

③実施された動物実験について

動物実験のところには参考文献がないので、これは実際にCBNの規制導入を検討するために実施されたオリジナルな研究と考えられます。この研究では比較的大量のCBNを注射投与したところ、カタレプシーという所見が観察されたことをもって、CBNに神経毒性があることの根拠としています。

しかしマウスと人は別の動物ですし、経口摂取と注射投与では薬物動態は異なります。極端な例えですが、人が乾杯の際にビールを一杯飲むのと、マウスに消毒用アルコールを注射で大量投与するのでは薬物としての振る舞いが全く異なることはご理解頂けると思います。

またカタレプシーという初見はCB1受容体が活性化されたことを示すものですが、それ自体には病的な意義はありません。時間が経てば自然と消失し、特に後遺症は残りません。

④人における文献調査について

本資料の最下段には、“人に対する精神毒性・依存性“についての調査結果として文献6を引用した説明が記載されています。

この研究はCBN単体とCBN+THCの酩酊感を含む精神作用を評価しています。結果部分には、“50mgのCBN摂取では被験者の主観的な変化はプラセボと変化がなかった“と書かれています。“これらの結果から、CBN は生理学的および心理的過程の一部において Δ9-THC の効果を増強する可能性があるが、その影響は小さく、植物材料使用時に報告されるより高い「効力」を説明できるほど大きくはないと考えられる。“というのがこの研究の結論です。

この研究から言えることは、50mg以下のCBNは人の精神に対して影響を及ぼさないという事実であり、規制の根拠とはならないでしょう。むしろ少量CBNの安全性を担保する根拠と言えます。

総合評価:

①-③の基礎研究の結果を総合すると、CBNがマイルドなCB1受容体作動薬であるということは言えるかもしれませんが、それが即、人間の精神に対して毒性があると直結するような説明はどこにもありません。④の人を対象とした調査では、CBNの大用量摂取については評価が行われておらず、少量摂取(~50mg)では安全性が示されているように読めます。

その他に取り扱われるべき学術報告として、2023年11月にピッツバーグ大学のKolobaricらが報告したCBNソフトジェルの研究結果があります。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39204082/#full-view-affiliation-1

この研究ではメラトニン4mgとCBN25mg、50mg、100mgのソルトジェルカプセルを4週間投与し、有効性と安全性についてプラセボと比較しました。CBN100mg投与群には203名の被験者が割り付けられましたが、有害事象の発生頻度に関してはプラセボ群と有意差はありませんでした。またどの副作用も重篤(serious)とは見なされず、救急または非救急の医療サービス(入院や緊急処置など)を必要としたものはありませんでした。これはCBN100mgまでの摂取が安全であることの根拠となり得ます。

また、この厚労資料において最も重要な問題点は、CBN製品の公衆衛生上の影響についての実社会でのデータを無視していることです。今回の規制議論の契機は大学生がCBNを含有したクッキーを摂取した直後に2Fから飛び降りた為とされていますが(因果関係は不明)、CBN製品使用者のうち、そのような問題行動を取り得る割合がどれくらいなのかは資料では検討されていません。我々が2023年に実施したCBN含有製品の使用者横断調査では、CBNの使用後に病院への受診を要した方は1名/515名(0.2%)のみであり、入院に繋がるような事例は存在しませんでした。

日本語原稿:https://drive.google.com/file/d/1UWCPBZY_xfihYzcEGNwlKPvwA5un8ZmE/view?usp=drivesdk

原著論文:https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/imr.2024.0045

この調査研究は学術論文として掲載されており、厚生労働省もそのことを把握しています。にもかかわらず、議論のテーブルの上に資料として提出されないのはフェアではないように思います。この調査では、回答者の90%近くがCBNによって生活の質(QOL)が向上したと証言しています。厚生労働省の皆様にはメリットとリスクを公正に天秤にかけた上で、国民の最大多数の最大幸福を実現するような施策実施を頂けるようお願い申し上げます。

執筆者: 正高佑志 Yuji Masataka(医師) 経歴: 2012年医師免許取得。2017-2019年熊本大学脳神経内科学教室所属。2025年聖マリアンナ医科大学・臨床登録医。 研究分野:臨床カンナビノイド医学 活動: 2017年に一般社団法人Green Zone Japanを設立し代表理事に就任。独自の研究と啓発活動を継続している。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品と製品の薬事監視)分担研究者。 書籍: お医者さんがする大麻とCBDの話(彩図社)、CBDの教科書(ビオマガジン) 所属学会: 日本内科学会、日本臨床カンナビノイド学会(副理事長)、日本てんかん学会(評議員)、日本アルコールアディクション医学会(評議員) 更新日:2025年11月22日

コメントを残す